Первая мировая война

Причины. Уроки.

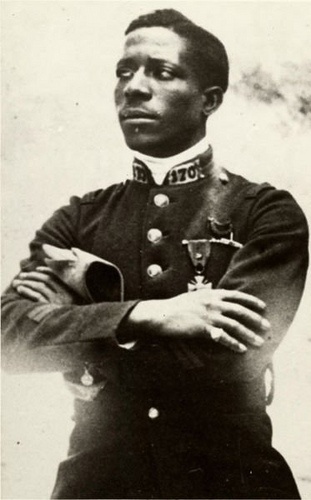

Первая мировая война обозначила ключевые темы столетия: социальные разногласия, геополитические противоречия, идеологическая борьба, экономическое противостояние. Это притом что на рубеже XIX и ХХ веков многим казалось, что войны в Европе канули в Лету. Если и случаются столкновения, то только на периферии, в колониях. Развитие науки и техники, утонченная культура, по мнению многих современников, не предполагали «кровавую бойню», стоившую миллионы жизней и похоронившую четыре великих империи. Это и первая война в мире, обладающая тотальным характером: были затронуты все социальные слои населения, все сферы жизни. Не осталось ничего, что не было бы вовлечено в эту войну.

А начиналось все так. 28 июня 1914 года небольшой городок Сараево, центр австро-венгерской провинции Босния, населенный сербами, был необычайно оживлен. В этот солнечный летний день жители Сараево ожидали приезда наследника императорского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Гогенберг, чтобы выразить протест против владычества австрийцев, пришедших на смену почти пятисотлетнему игу турков. Одной из террористических групп, созданной на базе молодежных патриотических сил, было поручено убить Франца Фердинанда.

10 часов 25 минут. Автомобиль эрцгерцога въехал на центральную улицу города. В него полетел букет цветов, из которого пробивалась струйка дыма. Догадавшись об опасности, наследник отбросил букет. Бомба взорвалась несколько секунд спустя. Взрывом были ранены офицер охраны и несколько человек из толпы. Однако спустя час, уже на набережной реки Милчки, эрцгерцог и его супруга были убиты выстрелами из револьвера. Стрелявший юноша - серб Гаврила Принцип был схвачен.

Весь мир был взволнован происшедшим. Желанный предлог для войны, который уже давно искали могущественные коалиции стран Антанты (Франция, Россия и Великобритания) и Центрального блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция), наконец-то был найден.

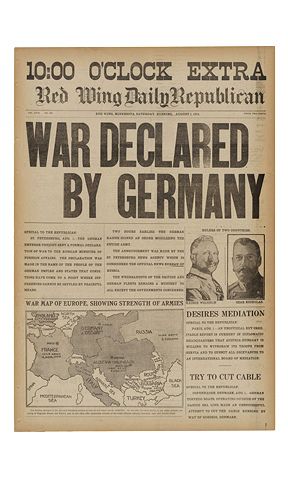

Выстрелы в Сараево оказались подобными взрыву бомбы в пороховом складе, отмечал позже известный зарубежный историк Лиддел Гарт. Они стали первыми выстрелами в войне, не имевшей себе равных в истории человечества ни по масштабам, ни по социальным последствиям. 15 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и на следующий день начались бомбардировки Белграда. Русское правительство ответило на это частичной мобилизацией. Германия, заранее начавшая скрытую мобилизацию и сосредоточение войск у своих границ, потребовала от России прекращения мобилизации, а в ответ на отказ ее правительство 19 июля объявило России войну. Спустя четыре дня к ней присоединилась Австро-Венгрия. 21 июля Германия объявила войну Франции, на следующий день - Бельгии. Тогда против Германии выступила Великобритания. Спустя сутки в войну на стороне России выступила маленькая Черногория, а через несколько дней в состояние войны с Австро-Венгрией вступили Великобритания и Франция.

Со временем войной были охвачены 38 государств.

Выстрелы в Сараево оказались подобными взрыву бомбы в пороховом складе, отмечал позже известный зарубежный историк Лиддел Гарт. Они стали первыми выстрелами в войне, не имевшей себе равных в истории человечества ни по масштабам, ни по социальным последствиям. 15 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и на следующий день начались бомбардировки Белграда. Русское правительство ответило на это частичной мобилизацией. Германия, заранее начавшая скрытую мобилизацию и сосредоточение войск у своих границ, потребовала от России прекращения мобилизации, а в ответ на отказ ее правительство 19 июля объявило России войну. Спустя четыре дня к ней присоединилась Австро-Венгрия. 21 июля Германия объявила войну Франции, на следующий день - Бельгии. Тогда против Германии выступила Великобритания. Спустя сутки в войну на стороне России выступила маленькая Черногория, а через несколько дней в состояние войны с Австро-Венгрией вступили Великобритания и Франция.

Со временем войной были охвачены 38 государств.

Интересы стран-участниц

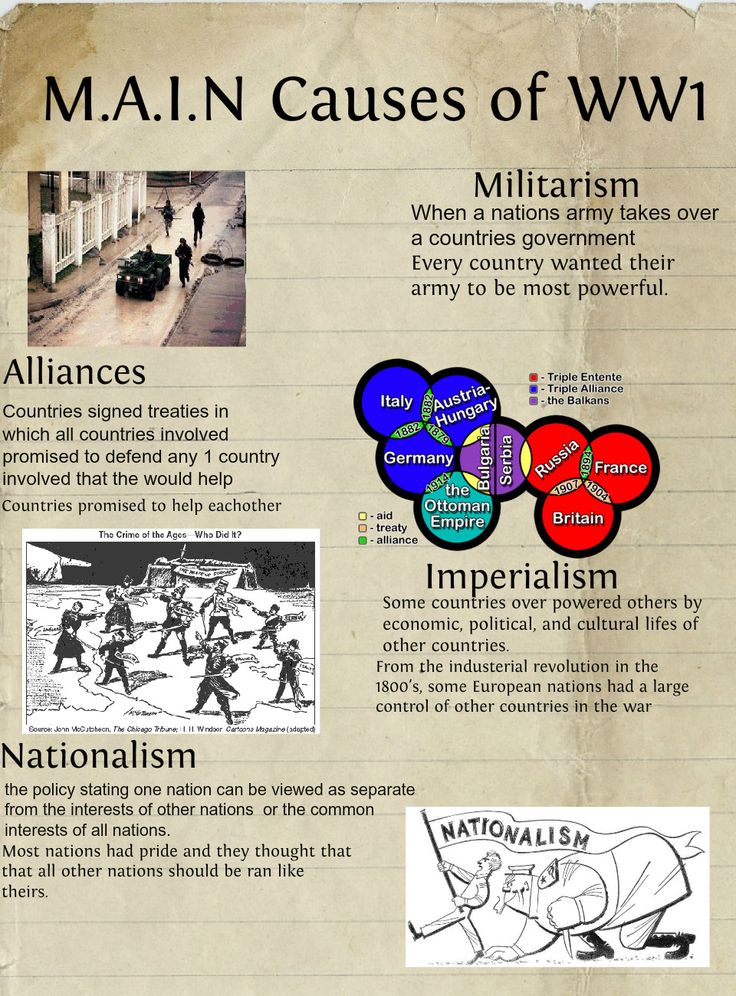

На рубеже XIX-XX вв. капитализм перерос в империализм. Мир оказался почти полностью поделенным между крупнейшими державами. Усилилась неравномерность экономического и социально-политического развития стран. Государства, позже других вступившие на путь капиталистического развития (США, Германия, Япония), быстро выдвигались вперед и теснили с мировых рынков старые капиталистические страны - Великобританию и Францию, настойчиво добиваясь передела колоний. Наиболее острые противоречия возникли между Германией и Великобританией, интересы которых сталкивались во многих районах земного шара, но особенно в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, куда главным образом направлял свою торговую и колониальную экспансию германский империализм.

Серьезную тревогу в английских правящих кругах вызвало строительство Багдадской железной дороги, которая открывала Германии прямой путь через Балканский полуостров и Малую Азию к Персидскому заливу и обеспечивала ей важные позиции на Ближнем Востоке, что ставило под угрозу морскую и сухопутную коммуникации Великобритании с Индией.

Глубокими были противоречия между Германией и Францией.

Их источниками являлись, с одной стороны, стремление Германии навечно закрепить за собой Эльзас и Лотарингию, отнятые у Франции в результате франко-прусской войны (1870-1871 гг.), а с другой, - решимость французов вернуть эти области.

Интересы Франции и Германии сталкивались в колониальном вопросе: попытки Франции захватить Марокко встречали решительное противодействие со стороны Германии, также претендовавшей на эту территорию.

С конца XIX в. нарастали русско-германские противоречия.

Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке, его попытки установить контроль над Турцией затрагивали экономические, политические и военно-стратегические интересы России.

В своей таможенной политике Германия стремилась ограничить путем высоких пошлин ввоз зерна из России и одновременно обеспечить свободное проникновение на русский рынок германских промышленных товаров.

Глубокие противоречия существовали между Россией и Австро-Венгрией на Балканах.

Основной их причиной являлась экспансия Габсбургской монархии, поддерживаемой Германией, на соседние южнославянские земли - Боснию, Герцеговину и Сербию для утверждения своего господства на Балканах. Россия, поддерживая борьбу народов балканских стран за свободу и национальную независимость, рассматривала Балканы как свою сферу влияния.

Идеи панславизма, которые набирают оборот в 1860-е годы, в 1870-е приводят к Русско-турецкой войне, в 1880–1890-е эта идея остается, и так она переходит в XX век, а окончательно воплощается уже к 1915 году. Основной идей стало возвращение Константинополя, поставить крест над Святой Софией. Помимо этого, возвращение Константинополя должно было решить все проблемы с проливами, с переходом из Черного моря в Средиземное. В этом и заключалась одна из основных геополитических целей России. И плюс ко всему, конечно, оттеснить немцев с Балкан.

Много спорных проблем существовало между Великобританией и Францией, Великобританией и Россией, Австро-Венгрией и Италией, Турцией и Италией, но все они отступали на второй план перед главными противоречиями: между Германией и ее соперниками - Великобританией, Францией и Россией. Обострение и углубление этих противоречий толкало империалистов к переделу мира и войне.

Серьезную тревогу в английских правящих кругах вызвало строительство Багдадской железной дороги, которая открывала Германии прямой путь через Балканский полуостров и Малую Азию к Персидскому заливу и обеспечивала ей важные позиции на Ближнем Востоке, что ставило под угрозу морскую и сухопутную коммуникации Великобритании с Индией.

Глубокими были противоречия между Германией и Францией.

Их источниками являлись, с одной стороны, стремление Германии навечно закрепить за собой Эльзас и Лотарингию, отнятые у Франции в результате франко-прусской войны (1870-1871 гг.), а с другой, - решимость французов вернуть эти области.

Интересы Франции и Германии сталкивались в колониальном вопросе: попытки Франции захватить Марокко встречали решительное противодействие со стороны Германии, также претендовавшей на эту территорию.

С конца XIX в. нарастали русско-германские противоречия.

Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке, его попытки установить контроль над Турцией затрагивали экономические, политические и военно-стратегические интересы России.

В своей таможенной политике Германия стремилась ограничить путем высоких пошлин ввоз зерна из России и одновременно обеспечить свободное проникновение на русский рынок германских промышленных товаров.

Глубокие противоречия существовали между Россией и Австро-Венгрией на Балканах.

Основной их причиной являлась экспансия Габсбургской монархии, поддерживаемой Германией, на соседние южнославянские земли - Боснию, Герцеговину и Сербию для утверждения своего господства на Балканах. Россия, поддерживая борьбу народов балканских стран за свободу и национальную независимость, рассматривала Балканы как свою сферу влияния.

Идеи панславизма, которые набирают оборот в 1860-е годы, в 1870-е приводят к Русско-турецкой войне, в 1880–1890-е эта идея остается, и так она переходит в XX век, а окончательно воплощается уже к 1915 году. Основной идей стало возвращение Константинополя, поставить крест над Святой Софией. Помимо этого, возвращение Константинополя должно было решить все проблемы с проливами, с переходом из Черного моря в Средиземное. В этом и заключалась одна из основных геополитических целей России. И плюс ко всему, конечно, оттеснить немцев с Балкан.

Много спорных проблем существовало между Великобританией и Францией, Великобританией и Россией, Австро-Венгрией и Италией, Турцией и Италией, но все они отступали на второй план перед главными противоречиями: между Германией и ее соперниками - Великобританией, Францией и Россией. Обострение и углубление этих противоречий толкало империалистов к переделу мира и войне.

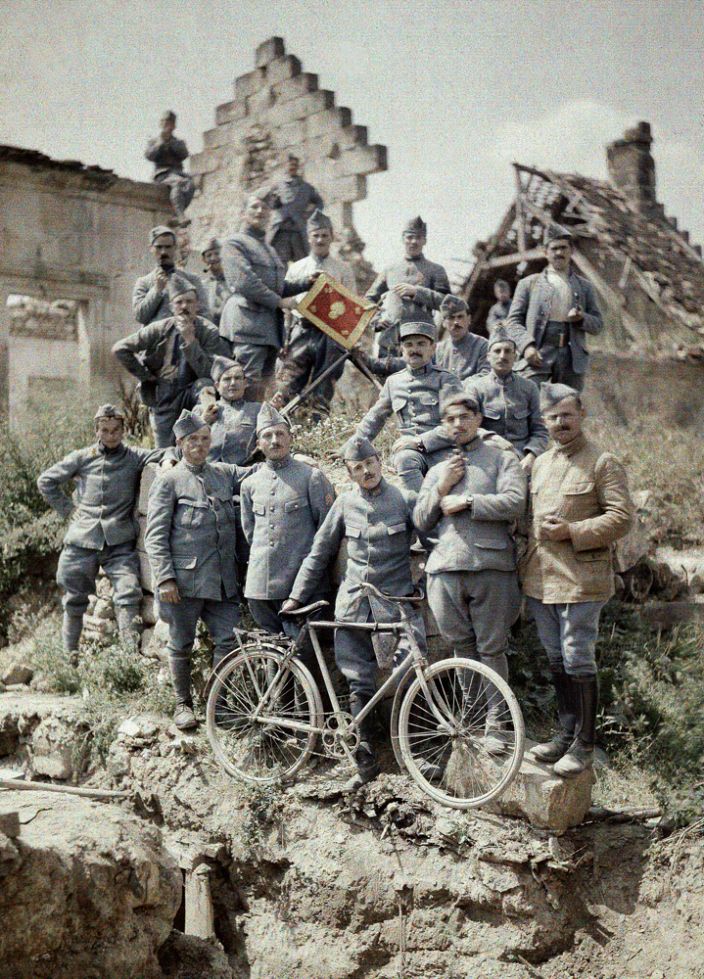

Война затрагивает человека с разных сторон, и он начинает существовать в этой войне. Другой вопрос, готов ли он был к этой войне? Представлял ли он, что это будет за война? Люди, прошедшие Первую мировую войну, жившие в условиях этой войны, после ее окончания стали совершенно иными. От прекрасной Европы не останется и следа. Изменится все: социальные отношения, внутренняя политика, социальная политика. Ни одна страна не будет уже такой, какой она была в 1913 году.

Итоги и выводы

1. Первая мировая война закончилась поражением Германии и ее союзников. После заключения Компьенского перемирия державы-победительницы приступили к разработке планов послевоенного "урегулирования". Послевоенное мирное "урегулирование" в интересах держав-победительниц завершила Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договоры с Германией и ее бывшими союзниками и соглашения, подписанные на Вашингтонской конференции, составили так называемую Версальско-Вашингтонскую систему устройства мира. Являясь результатом компромиссов и сделок, она не только не устранила противоречий между империалистическими державами, но значительно усилила их.

Между основными державами началась борьба за новый передел мира.

2. По своим масштабам и последствиям первая мировая война не имела себе равных во всей предшествующей истории человечества.

Она длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1 августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.), охватив 38 стран с населением свыше 11,5 млрд. чел.

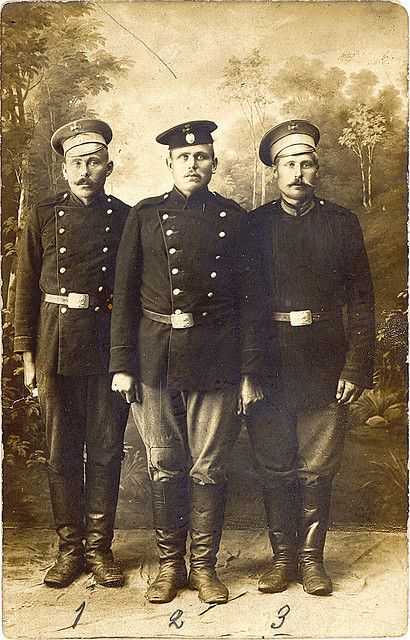

В странах Антанты было мобилизовано около 45 млн. чел., в коалиции Центральных держав - 25 млн., а всего 70 млн. чел.

Наиболее работоспособная часть была изъята из материального производства и брошена на взаимоистребление.

К концу войны численность сухопутных войск увеличилась по сравнению с мирным временем в России в 8,5 раза, во Франции в 5, в Германии в 9, в Австро-Венгрии в 8 раз.

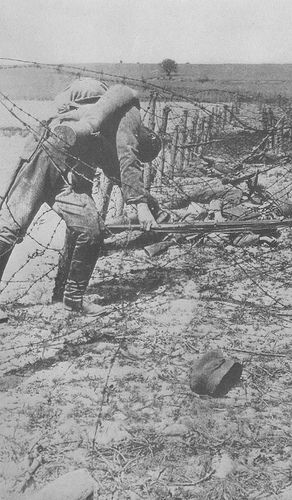

Большая численность армий привела к образованию обширных фронтов, общая протяженность которых достигала 3-4 тыс. км.

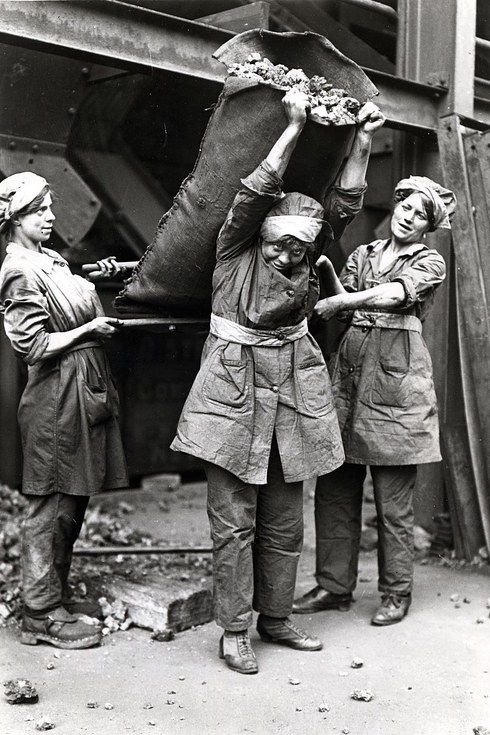

3. Война потребовала мобилизации всех материальных ресурсов, показав решающую роль экономики в ходе вооруженной борьбы. Первая мировая война характеризовалась массовым применением многообразной боевой техники.

Промышленность воюющих держав дала фронту миллионы винтовок, свыше 1-го млн. ручных и станковых пулеметов, свыше 150 тыс. артиллерийских орудий, 47,7 млрд. патронов, свыше 1 млрд. снарядов, 9200 танков, около 18 тыс. самолетов. За годы войны число тяжелых артиллерийских орудий увеличилось в 8 раз, пулеметов в 20 раз, самолетов в 24 раза. Многомиллионные армии требовали непрерывного обеспечения их продовольствием, обмундированием, фуражом.

Рост военного производства был достигнут в основном за счет мирных отраслей промышленности и перенапряжения народного хозяйства. Это вело к нарушению пропорций между различными отраслями производства, а, в конечном счете, к снижению показателей экономики.

Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. Мобилизация в армию лишила деревню наиболее производительной рабочей силы и тягла.

Посевные площади сократились, упала урожайность, уменьшились поголовье скота и его продуктивность.

В городах Германии, Австро-Венгрии и России остро ощущался недостаток продовольствия, а затем разразился настоящий голод. Он распространился и на армию, где были снижены нормы довольствия.

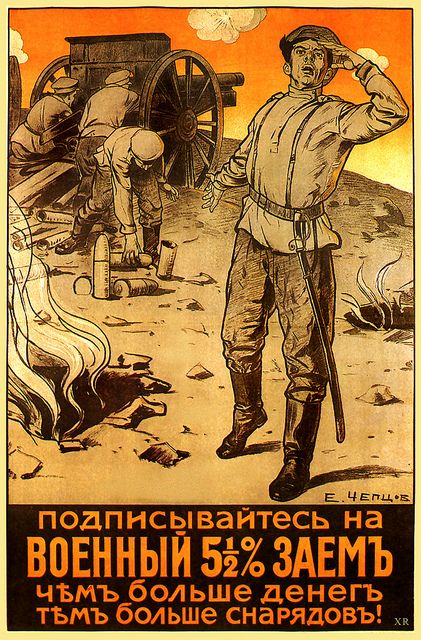

4. Первая мировая война потребовала колоссальных финансовых затрат, которые во много раз превосходили затраты во всех предыдущих войнах. Научно обоснованной оценки общей стоимости первой мировой войны не существует.

Наиболее распространена в литературе оценка, данная американским экономистом Э.Богартом, который определил общую стоимость войны в 359,9 млрд. долл. золотом (699,4 млрд. руб.), в том числе прямые (бюджетные) расходы 280,3 млрд. долл. (405 млрд. руб.) и косвенные - 151,6 млрд. долл. (294,4 млрд. руб.).

5. Первая мировая война явилась важным этапом в истории военного искусства, в строительстве вооруженных сил.

В 1916 г. появились танки - мощная ударная и маневренная сила. Танковые войска быстро развивались и к концу войны в странах Антанты насчитывалось 8 тыс. танков.

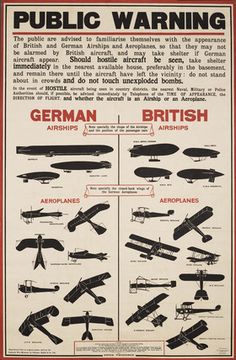

Бурное развитие переживала авиация. Выделились различные рода авиации - истребительная, разведывательная, бомбардировочная, штурмовая. К концу войны воевавшие страны имели свыше 10 тыс. боевых самолетов. В борьбе с авиацией развилась противовоздушная оборона.

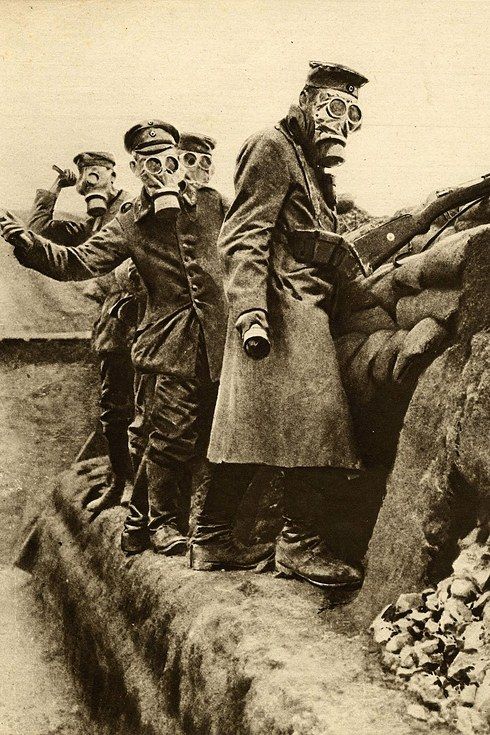

Возникли химические войска.

Значение конницы как рода войск снизилось, и к концу войны ее численность резко сократилась.

Значительно возросла роль войскового тыла и материально-технического обеспечения войск.

Важное значение приобрел железнодорожный и автомобильный транспорт.

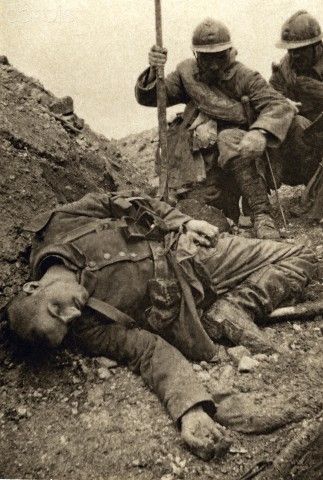

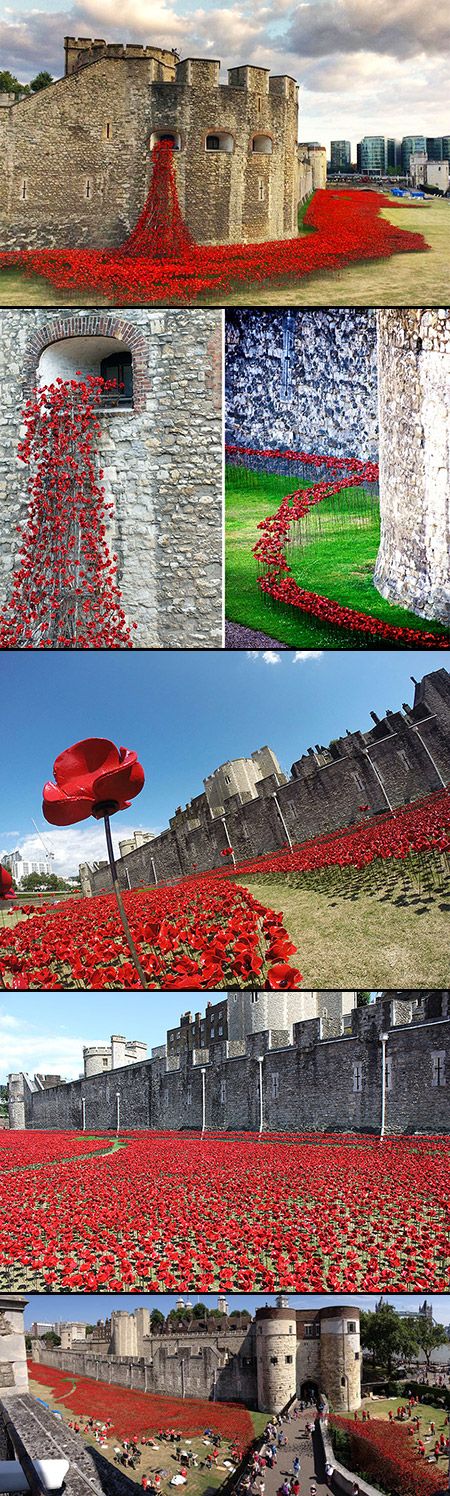

6. Война принесла человечеству невиданные лишения и страдания, всеобщий голод и разорение, привела все человечество на край пропасти.

В ходе войны произошло массовое уничтожение материальных ценностей, общая стоимость которых составляла 58 млрд. руб. Целые районы (особенно в Северной Франции) были превращены в пустыню.

9,5 млн. чел. было убито и умерло от ран, ранено 20 млн. чел., из них 3,5 млн. остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Убыль населения по этим причинам только в 12 воевавших государствах составила свыше 20 млн. чел., в том числе в России 5 млн. чел., в Австро-Венгрии 4,4 млн. чел, в Германии 4,2 млн. чел.

Безработица, инфляция, рост налогов, повышение цен - все это обострило нужду, нищету, крайнюю необеспеченность подавляющего большинства населения воюющих стран.

7. Крушение русской армии в первой мировой войне - закономерный этап развития социально-экономических процессов в России в начале ХХ столетия, результат ее внутренней и внешней политики в этот период.

Одержав ряд блестящих побед и потерпев несколько поражений, русская армия в первой мировой войне заявила о себе как о серьезной военной силе.

Однако вследствие серьезных внутренних и внешних причин русская армия не сумела своевременно занять твердую позицию в вопросах войны и революции и в результате этого скатилась на путь разрушения и раскола.

Последним испытанием остатков русской армии была Гражданская война в России, где победа была на стороне той ее части, которая пошла за Советской властью, которая по сравнению с царским самодержавием была более прогрессивной формой социально-экономического устройства общества и которая, но, не сумела в ХХ столетии доказать свою жизненность.

1. Первая мировая война закончилась поражением Германии и ее союзников. После заключения Компьенского перемирия державы-победительницы приступили к разработке планов послевоенного "урегулирования". Послевоенное мирное "урегулирование" в интересах держав-победительниц завершила Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договоры с Германией и ее бывшими союзниками и соглашения, подписанные на Вашингтонской конференции, составили так называемую Версальско-Вашингтонскую систему устройства мира. Являясь результатом компромиссов и сделок, она не только не устранила противоречий между империалистическими державами, но значительно усилила их.

Между основными державами началась борьба за новый передел мира.

2. По своим масштабам и последствиям первая мировая война не имела себе равных во всей предшествующей истории человечества.

Она длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1 августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.), охватив 38 стран с населением свыше 11,5 млрд. чел.

В странах Антанты было мобилизовано около 45 млн. чел., в коалиции Центральных держав - 25 млн., а всего 70 млн. чел.

Наиболее работоспособная часть была изъята из материального производства и брошена на взаимоистребление.

К концу войны численность сухопутных войск увеличилась по сравнению с мирным временем в России в 8,5 раза, во Франции в 5, в Германии в 9, в Австро-Венгрии в 8 раз.

Большая численность армий привела к образованию обширных фронтов, общая протяженность которых достигала 3-4 тыс. км.

3. Война потребовала мобилизации всех материальных ресурсов, показав решающую роль экономики в ходе вооруженной борьбы. Первая мировая война характеризовалась массовым применением многообразной боевой техники.

Промышленность воюющих держав дала фронту миллионы винтовок, свыше 1-го млн. ручных и станковых пулеметов, свыше 150 тыс. артиллерийских орудий, 47,7 млрд. патронов, свыше 1 млрд. снарядов, 9200 танков, около 18 тыс. самолетов. За годы войны число тяжелых артиллерийских орудий увеличилось в 8 раз, пулеметов в 20 раз, самолетов в 24 раза. Многомиллионные армии требовали непрерывного обеспечения их продовольствием, обмундированием, фуражом.

Рост военного производства был достигнут в основном за счет мирных отраслей промышленности и перенапряжения народного хозяйства. Это вело к нарушению пропорций между различными отраслями производства, а, в конечном счете, к снижению показателей экономики.

Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. Мобилизация в армию лишила деревню наиболее производительной рабочей силы и тягла.

Посевные площади сократились, упала урожайность, уменьшились поголовье скота и его продуктивность.

В городах Германии, Австро-Венгрии и России остро ощущался недостаток продовольствия, а затем разразился настоящий голод. Он распространился и на армию, где были снижены нормы довольствия.

4. Первая мировая война потребовала колоссальных финансовых затрат, которые во много раз превосходили затраты во всех предыдущих войнах. Научно обоснованной оценки общей стоимости первой мировой войны не существует.

Наиболее распространена в литературе оценка, данная американским экономистом Э.Богартом, который определил общую стоимость войны в 359,9 млрд. долл. золотом (699,4 млрд. руб.), в том числе прямые (бюджетные) расходы 280,3 млрд. долл. (405 млрд. руб.) и косвенные - 151,6 млрд. долл. (294,4 млрд. руб.).

5. Первая мировая война явилась важным этапом в истории военного искусства, в строительстве вооруженных сил.

В 1916 г. появились танки - мощная ударная и маневренная сила. Танковые войска быстро развивались и к концу войны в странах Антанты насчитывалось 8 тыс. танков.

Бурное развитие переживала авиация. Выделились различные рода авиации - истребительная, разведывательная, бомбардировочная, штурмовая. К концу войны воевавшие страны имели свыше 10 тыс. боевых самолетов. В борьбе с авиацией развилась противовоздушная оборона.

Возникли химические войска.

Значение конницы как рода войск снизилось, и к концу войны ее численность резко сократилась.

Значительно возросла роль войскового тыла и материально-технического обеспечения войск.

Важное значение приобрел железнодорожный и автомобильный транспорт.

6. Война принесла человечеству невиданные лишения и страдания, всеобщий голод и разорение, привела все человечество на край пропасти.

В ходе войны произошло массовое уничтожение материальных ценностей, общая стоимость которых составляла 58 млрд. руб. Целые районы (особенно в Северной Франции) были превращены в пустыню.

9,5 млн. чел. было убито и умерло от ран, ранено 20 млн. чел., из них 3,5 млн. остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Убыль населения по этим причинам только в 12 воевавших государствах составила свыше 20 млн. чел., в том числе в России 5 млн. чел., в Австро-Венгрии 4,4 млн. чел, в Германии 4,2 млн. чел.

Безработица, инфляция, рост налогов, повышение цен - все это обострило нужду, нищету, крайнюю необеспеченность подавляющего большинства населения воюющих стран.

7. Крушение русской армии в первой мировой войне - закономерный этап развития социально-экономических процессов в России в начале ХХ столетия, результат ее внутренней и внешней политики в этот период.

Одержав ряд блестящих побед и потерпев несколько поражений, русская армия в первой мировой войне заявила о себе как о серьезной военной силе.

Однако вследствие серьезных внутренних и внешних причин русская армия не сумела своевременно занять твердую позицию в вопросах войны и революции и в результате этого скатилась на путь разрушения и раскола.

Последним испытанием остатков русской армии была Гражданская война в России, где победа была на стороне той ее части, которая пошла за Советской властью, которая по сравнению с царским самодержавием была более прогрессивной формой социально-экономического устройства общества и которая, но, не сумела в ХХ столетии доказать свою жизненность.